はじめに

仕事に限らず、論理的に物事を考えること(=ロジカルシンキング)が求められるシーンは

よくあると思います。本記事ではMECEとも関連が深いロジックツリーを解説します。

ロジカルシンキングを実践するための考え方として「ゼロベース思考」「MECE」「ロジックツリー」「仮説思考」を紹介しました。マインドセットを鍛える記事一覧はこちら。

【他のおすすめ記事はこちら】

ロジックツリーとは

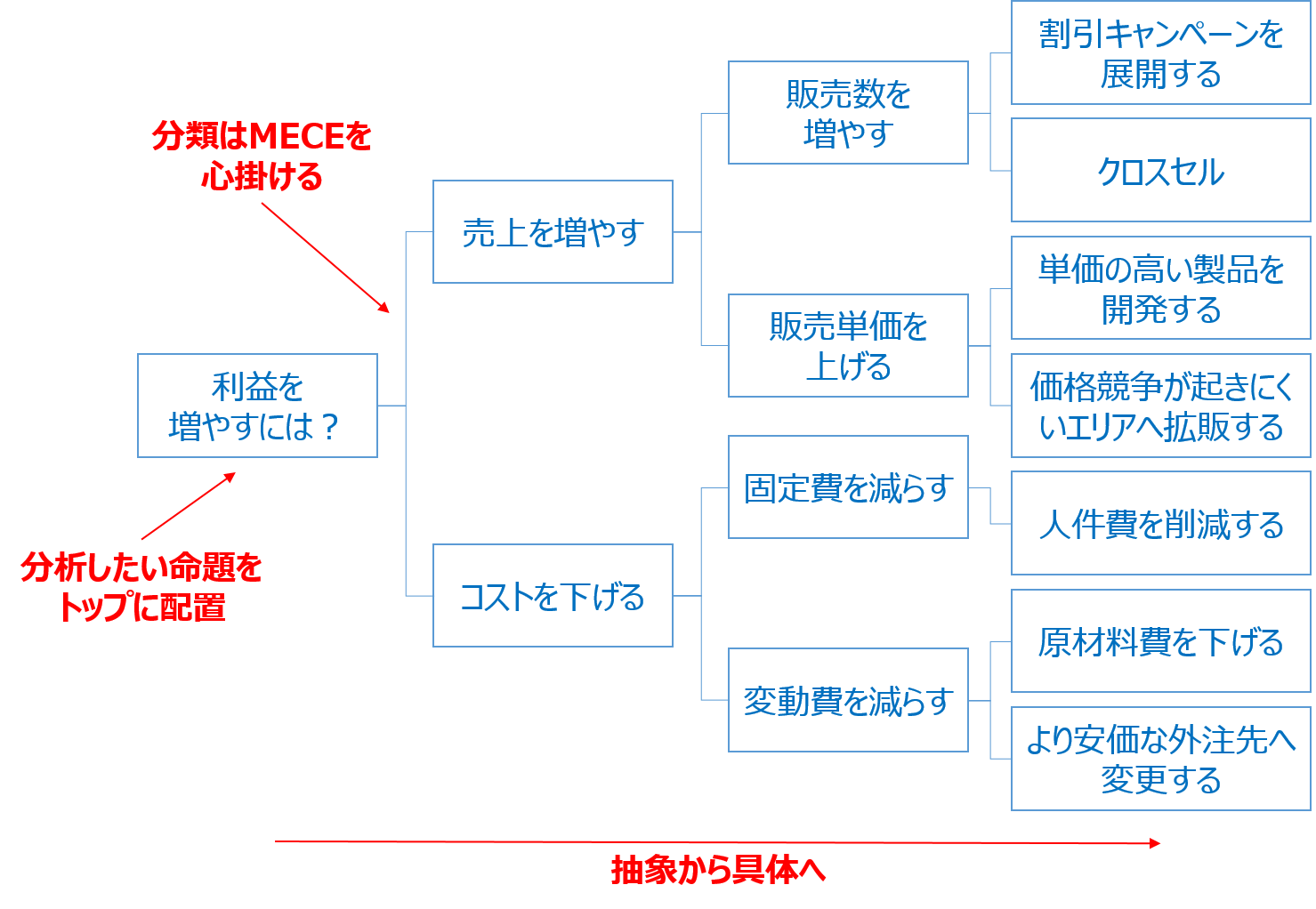

直面する課題の整理や問題を分析するために、概念をツリー構造として表現した思考ツールです。MECE(モレなくダブりなく)を意識して上位の概念を下位の概念に分解するときに用います。

特に効果的なのは、

- 本質的な問題がどこにあるのかを絞り込むとき

- 現在もっている根拠から結論を導くとき

に有効です。問題をツリー構造で分解していくことで、原因や解決法を論理的に分析することを目的としています。

ロジックツリーを使う2つのメリット

- 真因追求の質とスピードが向上する

対象の要因を網羅的に全体像を把握した上で、具体的な手段や原因追求へ深く掘り下げることにより、これまではっきりと理解していなかった真因の特定や対策が網羅的に行えているかを把握することができます。 - 論点のズレが明確になる

会議の場において、上位の概念と階の概念が混同されて議論されることはよく生じます。

そのような場合、ロジックツリーをみて「今どの階層について話し合うべきか」が明確になると、手段と原因を混同したり、論点がズレることがなくなります。

このように問題や論点を同じ粒度で把握し、複眼的な視点で解決法を探ることができます。

ロジックツリーの作り方とポイント

基本的な作り方は以下です。

- 左から右(もしくは上から下)にピラミット構造で展開する

オブジェクトに文字列を記載するため、左から右が読みやすくスペースを有効活用できるケースが多いですが、状況に応じて上から下へ書く場合もあります。 - 階層毎の粒度は同じにする

例えば、料理という階層の下にカレー、ラーメンといった具体的な階層が配置されるのは良いですが、同じ階層にスポーツ、サッカーが並んでいるのはNGです。階層毎の粒度が同じでないと比較検討がうまくできません。

作るときのコツ/ポイント

- 分類するときはMECEを心掛ける

→「○○以外」と分けるのもアリですが、その後の掘り下げが難しくなるためなるべく使用しないほうが良いでしょう - ツリーの一番右(枝葉)が具体的なアクションや原因まで落とす

- 命題と論理的に関連した状態にさせる

以下の例も参考にしてみてください。

主なロジックツリーの種類

- Whyツリー:真因追求のためのロジックツリー

問題を解決するために何度も「So Why(それはなぜか?)」を繰り返して根本的な真因を追求するロジックツリーです。

なんとなくこれが原因ではないか?というような感覚的/表面的な原因推定ではなく、問題を深掘りすることで真因に辿り着くことができます。 - Howツリー:解決策を具体化するためのロジックツリー

Whyツリーで真因の特定まで辿り着いたら、次は「どうやって問題を解決するか」を考えます。それが解決策を具体化するためのHowツリーです。

これまで経験則で行っていた解決策から脱却できる可能性があるのがHowツリーを作る上での大きなメリットです。

最後に

論理的に物事を考えること(=ロジカルシンキング)を実践するためのテクニックとして、

ロジックツリーについて解説しました。論理的思考をロジックツリーで具体化することで、なんとなく脳内で考えていた原因追求や解決策の検討を図示し、論理的な尺度で分析、選択、判断を行うことができます。日常のシーンでも活用できるので、習慣的にロジックツリーを脳内で作ってみるクセをつけると良いです。

ロジックツリー、MECE、仮説思考、ゴール思考といったロジカルシンキングが体系的にまとまった本はこちらがおすすめです。